中学受験の伴走は仕事と一緒?

「子どものためになっているの?」──その違和感がすべての始まりだった

「頑張ってるのに結果がついてこない」。

長男が小5になってそんな焦りや戸惑いを感じ始めました。

過去問、志望校分析、模試のスケジューリング──すべてにおいて準備万端。

「これだけ整えたのだから成果が出て当然だ」と、私は信じて疑いませんでした。

しかしある日、塾から帰ってきた息子の顔に、ふと違和感を覚えたのです。

彼の表情は明らかに曇っていて、返ってきたテストを見せる手にも力がありませんでした。

答え合わせのやる気も感じられず、ミスの分析も投げやりになっていました。

点数の上下よりも、その顔の陰りのほうが、私の胸に深く突き刺さったのです。

その瞬間、「あれ、これは何か違うぞ」と強く感じました。

成績UPにつながっている“戦略”も、子どもの「心」に届いていなければ意味がない。

そう気づいた私は、そこから少しずつ、歩み方を変えていくことになります。

こんにちは。40代会社員であり、2027年に中学受験を予定している長男(小5)と、長女(小1)を育てる父親です。

共働き家庭として日々の時間捻出に苦戦しつつも、我が子の成長に少しでも伴走できるように模索を続けています。

わたし自身や家族の状況についてはこちらの記事をご覧ください。

→初投稿_自己紹介

この記事では長男が小5になってから3ヶ月間に試行錯誤しながらも伴走の型を見つけたと思い込んでいた父親の反省を綴ります。

「最短距離」の罠──親が戦略家になりすぎた結果

私は正直、子どもの受験に関して“戦略”こそがすべてだと信じていたタイプです。

参考書の選定、学習スケジュール、志望校リストの組み換え、模試での判定の推移。

まるでプロジェクトマネジメントのように受験に向き合い、息子を“プロジェクトの一員”として扱っていたのかもしれません。

けれど、この違和感が生まれた瞬間から、私は初めて“自分の役割”を考え直すことになりました。

親は、本当に「戦略家」であるべきなのか?──いや、きっと違う。

息子の顔を曇らせたのは、私が「最短距離」にこだわるあまり、「心の道のり」を無視してしまっていたからかもしれない。

点数よりも心に寄り添う会話が、信頼を育てる

成果を追いかける会話に潜む落とし穴

小5・4月となり、通塾から1年以上が経過して「きちんと塾に通って、宿題もしている。だからうちは問題ない」と安心していました。

また、親としてやるべきことは果たしている、そう思っていたのです。

けれど、ふと立ち止まって考えたとき、思い出されるのは点数や偏差値の話ばかり。

「今日はどうだった?」「解けなかった問題は何?」「クラスで何位だった?」──

そんな会話ばかりで、「どんな気持ちだった?」と聞いたことがほとんどなかったことに気づいたのです。

私はいつの間にか、“マネージャー”になっていました。

成果のために進捗を管理し、結果を分析する立場。

でも、子どもが本当に求めているのは、“応援してくれる味方”だったのかもしれません。

「管理者」ではなく「味方」であることの大切さ

戦略的に導く親の姿勢は、確かに重要です。

けれど、それが一方通行になってしまうと、子どもは「自分ごと」ではなく「親のプロジェクト」として受験を捉えはじめる。

気づかないうちに、勉強への意欲が下がっていたり、心を閉ざしていたりするかもしれません。

それに気づいたとき、私は「何のための受験だったのか」を自問せざるを得ませんでした。

これは仕事ではなく、人生の一部であり、家庭の中での大切な時間のひとつです。

時には「今日はどんな給食だった?」という何気ない一言が、子どもの安心感や信頼感を育ててくれる。

あるいは、「この問題、難しかった?」と“感じたこと”を聞いてみるだけで、

子どもは「わかってくれようとしている」と感じ、心を開いてくれることがあります。

「戦略の前に信頼を」──私が実践したこと

塾帰りの会話を変えたら、息子の反応も変わった

そこから私は、いくつかの行動を意識して変えることにしました。

まず取り組んだのが、「戦略の前に信頼を築く」という原点回帰です。

勉強の進捗よりも、日々の“心の調子”に目を向けることを第一にしました。

具体的には、塾帰りの会話を大きく変えました。

「テストどうだった?」の代わりに「疲れてない?」「何か楽しいことあった?」と聞くようにしたのです。

また、勉強面では“褒め方”を見直しました。

点数ではなく、取り組みの姿勢や粘り強さに注目して声をかける。

「正解」ではなく「対話」が生まれる模試活用へ

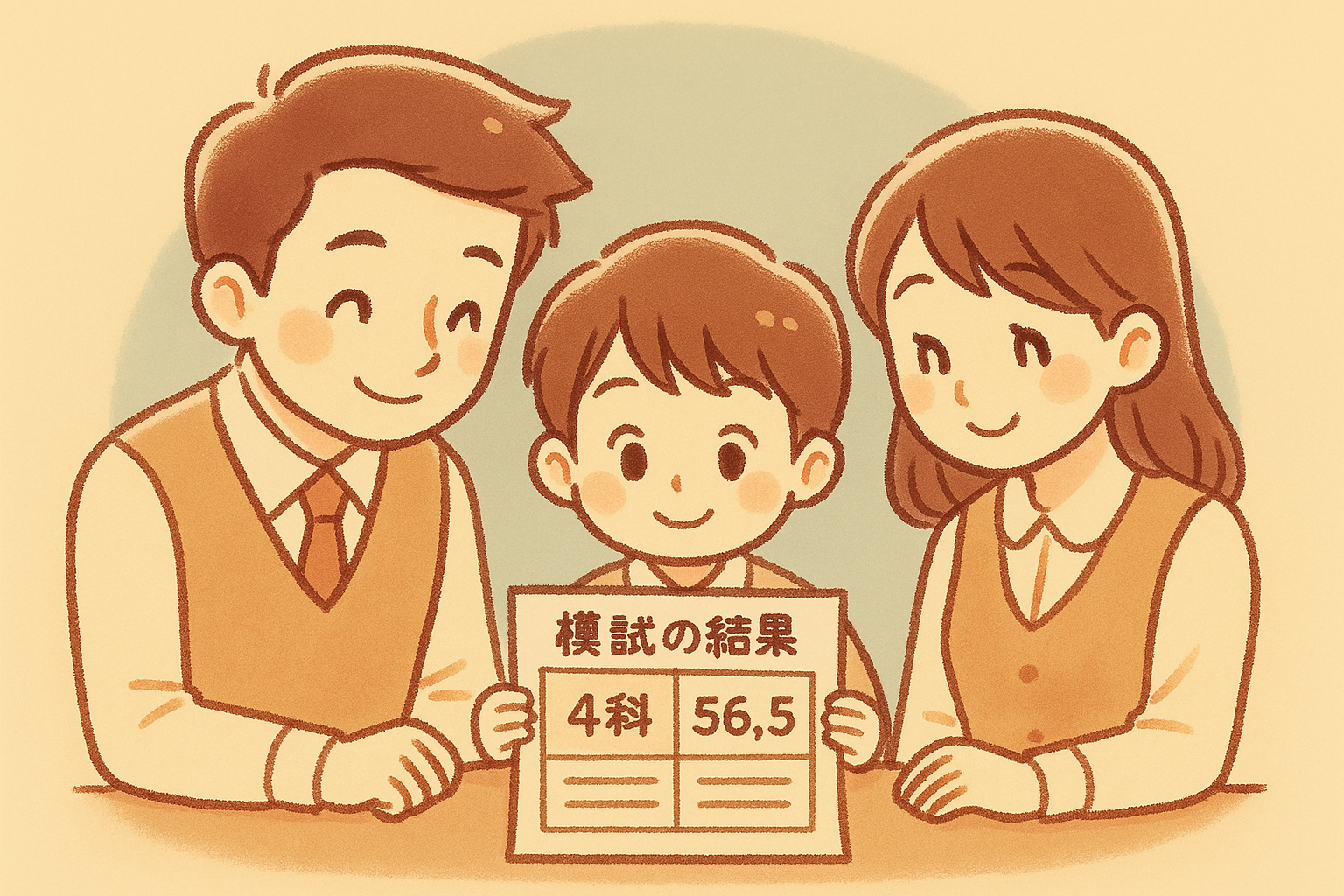

さらには、模試やテスト結果を“評価”するのではなく“対話の材料”に使うことも意識しました。

点数が悪かったときほど「何がうまくいかなかった?」「次に活かせることって何だろう?」と話すようにしました。

最初のうちは、私の問いかけに息子が素っ気なく返すことも多々ありましたし、

「どうせ聞いても勉強のことなんでしょ」と、試されるような態度を取られることもありました。

でも、親として“ぶれずに一貫して寄り添う”ことで、少しずつ信頼が積み上がっていったように思います。

「受験」から離れた場所にこそ、絆を深めるヒントがある

また、週末には一緒に映画を観たり、図書館に行ったりする時間を作るようにもしました。

受験という目的から少し離れたところにこそ、“親子の信頼関係を再構築するチャンス”があることを強く感じました。

今日から始める、小さな「心の寄り添い」

最短ルートではなく「心の伴走者」に

中学受験という道のりは、子どもだけでなく親にとっても大きな挑戦だなあと改めて実感しています。

親ができるのは、「最短ルート」を示すことだけではなく、迷ったときに一緒に立ち止まり、寄り添いながら進む姿勢こそが求められているのかもしれません。

今すぐできる、親の行動

「一日5分だけ、受験と関係ない話をする時間をつくる」ことも必要だなあと最近は感じています。

テレビの話でも、好きな食べ物の話でもいい。まずは「親子の心の通路」を確保することで親子の関係性に変化があるのではないでしょうか。

そして、もうひとつ。

「親としての自分」を少しだけ疑ってみることも始めてみました。

子どもが本当に必要としているのは、管理者でも評論家でもなく、

“味方である親”の存在そのものかもしれません。

受験のその先へ──未来を支える経験に

受験の成功は、合格か不合格かだけでは測れないことは私自身が自らの受験経験から学びました。

子どもが「頑張った」と胸を張れる経験を積み、「自分は支えられていた」と感じられることこそが、

その後の人生にとって最も価値あるものになると信じて今日も育成テストの解き直しを一緒にしていきたいと思いますw

コメント