わたしのことや家族のことはこちらの記事もご覧ください

2024年度に実施された筑波大学附属駒場中学校(筑駒)の通学区域拡大は、首都圏中学受験に静かな変化をもたらしました。 受験者数の増加、遠距離通学層の出現、そして家庭の選択行動にまで影響を与えています。 この記事では、最新のデータと現場の声をもとに、その実態と今後の展望を読み解きます。

通学区域拡大の背景と狙い

筑駒の通学区域は、2024年度入試から東京都23区に加えて、埼玉・千葉・神奈川の一部地域にまで拡大されました。 具体的には、さいたま市・所沢市・船橋市・松戸市・横浜市南西部・座間市・厚木市などが新たに対象地域に加わっています。

この拡大は、筑波大学附属学校群が掲げる「教育機会の地域格差是正」と「多様な通学圏からの選抜」を目的としています。 一方で、通学時間の長期化や生活リズムへの影響といった課題も生じています。

▶ 参考:筑波大学附属駒場中学校 公式サイト – 通学区域変更のお知らせ

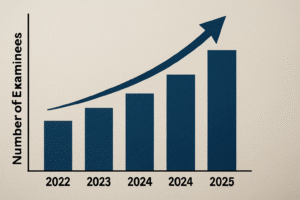

受験者数は3年連続で増加傾向

通学区域の拡大により、筑駒の受験者数は着実に増加しています。 公的資料や教育メディアの集計によれば、次のような推移が見られます。

| 年度 | 受験者数 |

|---|---|

| 2022年 | 479人 |

| 2023年 | 521人 |

| 2024年 | 555人 |

| 2025年 | 532人 |

拡大直後の2024年度に過去3年間で最大の受験者数(555人)を記録し、その後も500人超の高水準が続いています。 新規対象地域からの出願・合格も確認されており、特にさいたま市・船橋市・松戸市などの“新学区勢”が目立っています。

▶ 出典:ダイヤモンド・オンライン「筑駒 学区拡大と受験動向の変化」

遠距離通学層の増加とその影響

区域拡大により、片道90分〜2時間かけて通学する生徒も見られるようになりました。 従来は「通学90分以内が望ましい」とされていましたが、拡大地域からの合格者には通学時間の長いケースも含まれています。

ただし、全体の7〜8割は依然として60分以内に収まっており、 学校側も「体調・生活リズムを優先した通学支援を行う」としています。

通学時間と学業成績の相関についての複数の研究では、次のような傾向が示されています。

- 通学時間が短いほど、学習時間と睡眠時間を確保しやすい。

- 片道1.5時間を超えると疲労・集中力低下の傾向が増える。

- 一方で、通学時間中の読書や復習で学力を維持するケースも存在。

▶ 出典:文部科学省 – 教育調査報告書(通学環境と学習行動)

トップ層の受験動向と他校への波及

筑駒の定員(約130名)は変わっていませんが、新区域の上位層が受験候補に加わったことで、 「開成・筑駒・聖光学院」「渋幕・筑駒・桜蔭」などの併願パターンが増えています。

結果として、“最上位層の動きが複線化した”との見方が強まっています。 ただし、受験倍率の上昇は限定的で、他校の合格者数や難易度に大きな変化は生じていません。

今後の展望——“学区拡大”の効果は定着するか

通学区域拡大から1年が経過しましたが、専門家の見解では「まだ過渡期」とされています。 筑駒の人気上昇に伴う受験層の広がりは明確ですが、 定員が変わらない以上、入学者層の多様化が真に定着するには数年単位の観察が必要です。

一方で、首都圏の最上位層が広域的に受験機会を持てるようになった点は、 教育の機会均等という観点からは一定の前進といえます。

▶ 出典:マネーポストWEB – 通学区域拡大と教育公平性の課題

まとめ:拡大は“静かな変革”の始まり

筑駒の通学区域拡大は、受験者増と競争激化という“目に見える変化”だけでなく、 教育機会や家庭の選択肢の多様化という“静かな変革”をもたらしました。

遠距離通学による課題もありますが、「学ぶ意欲のある生徒に道を開く」という理念のもと、 筑駒の試みは今後の首都圏中学受験のあり方を映す重要なモデルケースとなるでしょう。

コメント