わたしのことや家族のことはこちらの記事もご覧ください

日能研の小5では夏期講習期間中に3回のテストが実施されます。

日能研の講習は知識の定着のため新しい単元を進めずに、直近数ヶ月で学んだことの復習が中心となります。

定着度合いを“結果”として可視化する絶好の機会のため点数や偏差値に一喜一憂せず、誤答の「中身」を分解して、苦手分野を発見して対策を模索していきたいと思います。

夏期講習の中間地点で見える「今の実力」

夏期講習の中間地点で行われる特別テストは、単なる順位や評価では測れない“伸びしろ”を映し出します。今回のテストは、夏前半で学んだ内容の定着度に加え、これまで積み上げてきた基礎力の土台まであぶり出すものでした。返却直後に注目したのは「どこで・なぜミスをしたのか」という思考プロセス。夏期講習後半に向けた学習方針は、この分析でほぼ決まります。

テスト結果から浮かび上がった各教科の課題

算数|図形問題の補助線

今回のテストでは1問だけ誤答。図形問題で補助線をどのように引けば良いか分からず失点。

直径、半径、対角線と自分が持っている武器(知っている知識)で使えそうなことから手を動かすクセがつくまで繰り返し言い続けるしかないかなぁ。

国語|要約・抜き出しの精度不足

基礎問題で50点満点!初見の文章でも要旨を掴むことや設問に慣れてきた証左と思いたい。

一方で漢字/ことわざ/四字熟語で誤答・無答を連発。。。

暗記系は最後まで苦労しそうな予感↓

理科|因果関係で結びつける力

用語・基本知識は概ね定着。しかし、複数条件をもとに推論させる設問で失点。知識を単体で覚えるのではなく、現象を因果関係で結び付ける練習が不足しています。

社会|増える資料問題と背景理解の重要性

統計・地図・写真などの資料問題が増加。暗記だけで解ける設問は減少し、背景理解や複数資料の関連付けが求められました。「覚えているのに落とす」原因の多くは、資料から何を読み取るかの手順設計にあります。

社会科で資料問題が増える理由と背景

社会に限りませんが、中学受験自体が暗記中心から思考力・情報読解力重視へとシフトの傾向。

図表や統計、地図を用いた出題により、基礎知識の範囲でも高い思考を要する良問を作りやすく、将来に必要な情報処理力・論理的思考力を鍛える狙いがあるようです。

難関校を中心に時事問題の比率も上昇し、実社会の理解と表現力が一層求められています。

今後の出題傾向と対策ステップ

出題傾向予測

- 複数資料を組み合わせて論理的に考える複合問題、地理・歴史・公民を横断する総合問題の増加

- SDGs・環境・国際関係・少子化・AIなど現代課題を扱う時事問題の充実

- 問題文の長文化による読解力の評価強化

- 思考力・判断力・表現力を問う記述式問題の増加

- 教科書知識と時事を組み合わせた実社会理解を問う出題の増加

【出典】 note 中学受験 必ず差がつく必須知識100選

中学入試 社会で差をつける方法!https://note.com/jyukenn_/n/n999585f2bcd2

社会:資料問題に強くなる4ステップ

- 基礎知識の徹底:地理・歴史・公民の基本用語・重要事項はまず暗記(白地図・一問一答)

- 因果関係の言語化:「なぜそうなるのか?」を口頭で説明する習慣(家庭の1分プレゼン)

- 資料問題演習:教科書・資料集・過去問で、複数資料をまたぐ読み取り練習

- 時事への感度アップ:子ども向けニュース・新聞で用語と背景をセットで確認

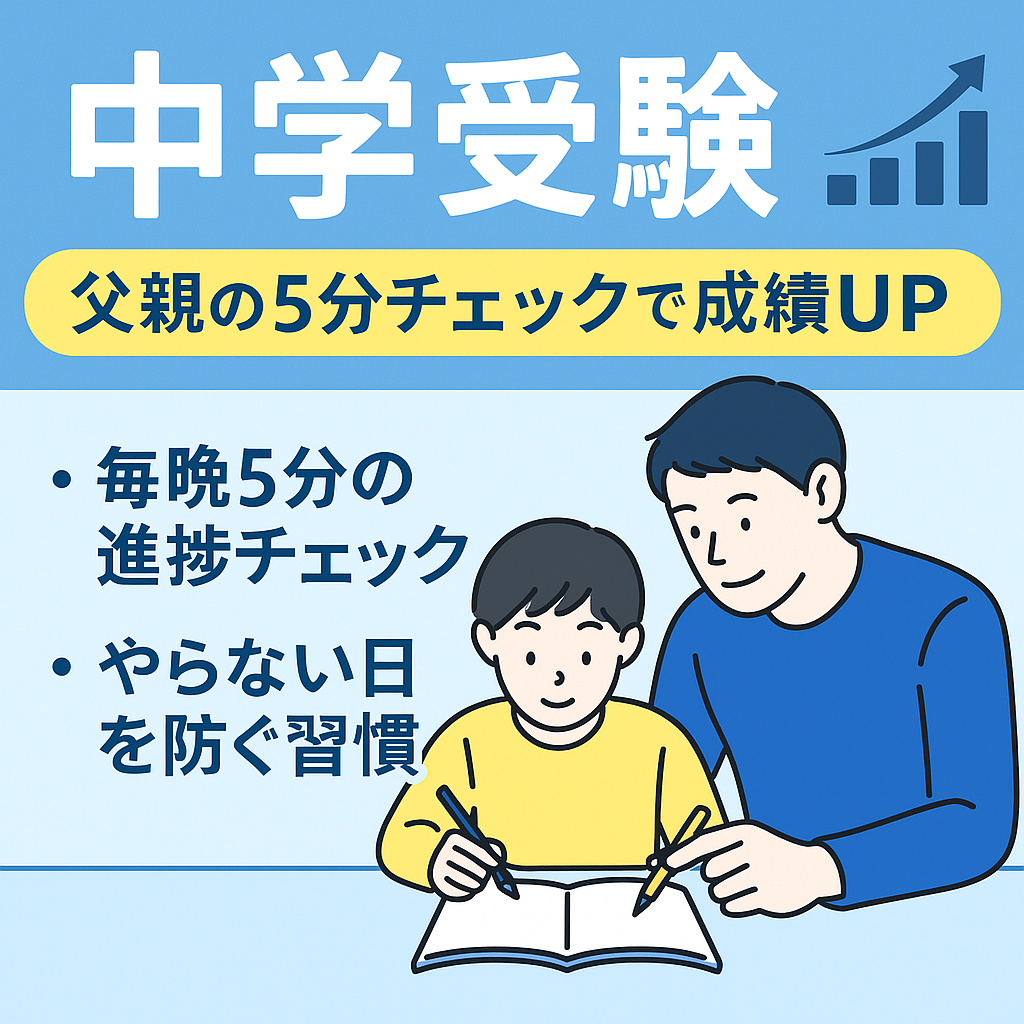

親の関わり方:点数より“課題の再現”に注目

成績向上のカギは、子どもが「なぜ間違えたか」を自分で説明できること。親は解説を与えるより、問いかけで考えを引き出す聞き役に徹するのが効果的です。

まとめ:テストは“結果発表の日”ではなく“戦略の見直し日”

今回のテストで判明したわが家の課題は、国語は根拠の可視化、社会は設問先読み→資料チェックという手順の不足でした。暗記量を足す前に、まず型を固める。これだけで安定度は段違いに上がります。重要なのは、親が全部指示することではなく、「次にやること」を子ども自身が言える状態を作ること。試行錯誤は続きます。

コメント