わたしのことや家族のことはこちらの記事もご覧ください

10月11日に実施された第5回育成テストの結果が公開されました。今回は、前回・前々回との比較を通して、得点の推移とその背景を丁寧に整理します。データの上では右肩上がりの好結果でしたが、数字の裏にある「要因」や「再現性」にも目を向けたいと思います。

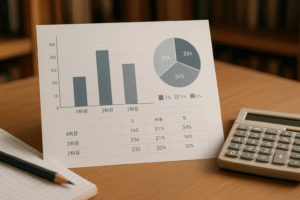

受験種別集計の分析

まずは「受験種別集計」です。これは通塾生や受験者の中でも一定層に絞った集計で、上位層の中での位置を把握するのに適しています。

- 4科目: 391点(平均246.0)評価10/順位80位/6488人(男女33位)

- 3科目(国算理):330点(平均201.9)評価10/順位37位/7065人(男女14位)

- 2科目(国算): 254点(平均157.9)評価10/順位77位/7434人(男女25位)

いずれも評価10(最上位)で、特に国語・算数の基礎得点が安定。出題傾向を踏まえると、得意分野と問題内容の「相性」が良かった可能性もあります。

基本集計の分析

次に、全国の受験生全体を対象とした「基本集計」です。母数が広くなるため、より現実的な相対的評価が見えてきます。

- 4科目:299点(平均221.9)評価7/順位1780位/9993人

- 3科目:238点(平均168.7)評価8/順位1384位/10871人

- 2科目:162点(平均115.9)評価8/順位1835位/11262人

全体の上位15〜20%に位置しており、安定感のある結果といえます。ただし、得点上昇の背景には「一時的な好調」も含まれている可能性があります。

科目別得点と傾向

| 科目 | 受験種別合計 | 平均点 | 評価 | 基本合計 | 平均点 | 評価 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 国語 | 121 | 72.4 | 10 | 79 | 59.0 | 7 |

| 算数 | 133 | 85.5 | 9 | 83 | 56.8 | 7 |

| 社会 | 61 | 42.6 | 7 | 61 | 52.2 | 6 |

| 理科 | 76 | 42.7 | 10 | 76 | 51.5 | 8 |

国語・算数は安定して高得点。理科も得点源として機能しています。一方、社会は知識定着がまだ十分ではなく、出題分野によって波が見られます。

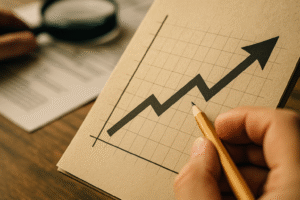

得点推移(9/13→9/27→10/11)

9月以降、3回連続で得点が上昇しました。特に9月末から10月にかけての伸びは顕著で、すべての科目体系で評価10に到達しました。

- 4科:256→266→299(評価6→7→10)

- 3科:181→206→238(評価6→9→10)

- 2科:109→131→162(評価5→9→10)

平均点が下がる中で得点が上昇しており、実力の底上げが進んでいることがうかがえます。とはいえ、出題テーマが得意分野に寄ったことも否定できず、持続性を確認する段階とも言えます。

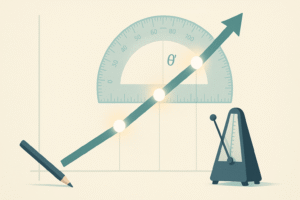

上昇の質と再現性を見極める

今回の結果は、努力と成果が噛み合った理想的な回でしたが、同時に「一時的な上振れ」も考えられます。算数は「比」「割合」、理科は「天体」が中心と、本人の得意分野が重なった出題構成でした。問題との相性も成績に影響した可能性があります。

学力が本当に安定してきたかどうかを判断するには、次回以降の推移を見守る必要があります。特に社会科のように出題分野によって得点が変動しやすい科目では、得点よりも「バラつきの小ささ」を目標にしたいところです。

学習環境の変化と集中力

この2週間、長男は妻に「YouTubeとSwitchの見過ぎ」を叱られ、動画とゲームを自粛していました。最初は不満げでしたが、結果的に学習時間の増加と集中力の回復につながったようです。

勉強時間が増えたことよりも、気が散る要素を減らしたことが大きな効果を生んだ印象です。この生活リズムのリセットが、今回の得点上昇を下支えした可能性は十分にあります。家庭環境を整えることが、子どもの“実力の持続力”を高めると改めて感じました。

今後の課題

- 得意科目に頼りすぎず、苦手分野(特に社会の資料問題)を安定させる。

- 一時的な好調に浮かれず、出題テーマが変わってもブレない得点を目指す。

- テスト間の復習サイクルを固定化し、再現性のある学習リズムを維持する。

10月の成績は確かに一つの成果ですが、“成長の角度”を維持できるかどうかが次の焦点です。好調期こそ、慢心せず淡々と積み上げていくことを意識したいと思います。

父親の視点から

点数が上がると、どうしても安心してしまう。 でも、今回の上昇は“運”と“努力”の両方が噛み合った結果だと思っています。 だからこそ、この結果を「続ける」ことに意味がある。

一時的な上振れで終わらせず、家庭でできること──生活リズム・学習環境・声かけ──をもう一度整え直して、次の育成テストを“再現テスト”として迎えたいと思います。

コメント