わたしのことや家族のことはこちらの記事もご覧ください

はじめに——今回の位置づけ

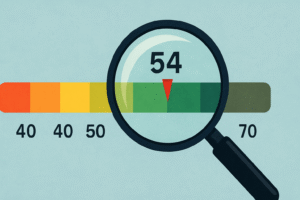

10/4実施の公開模試は、今の学習到達度をフラットに測る定点観測。今回の結果は偏差値54前後が並び、母集団の中では「平均より一歩上」のレンジに位置づきました。

算数・理科が牽引しつつ、国語の底上げが全体を押し上げるカギになりそうです。

基本集計(全体ポジション)

【4科目】

306点/平均271.2点/偏差値54.2/順位10,457人中3,389位

【3科目(国算理)】

234点/平均203.2点/偏差値54.7/順位11,394人中3,461位

【2科目(国算)】

166点/平均146.0点/偏差値54.0/順位11,778人中3,834位

科目別の結果と所感

【算数】 得点92/平均69.1/偏差値58.1

得点源。計算精度は良好。解法のヒントが見つかるまで書き出すクセ付が課題。

【理科】 得点68/平均55.8/偏差値56.4

資料読み取り・因果説明に安定感。用語の正確さを磨く。

【社会】 得点71/平均66.5/偏差値52.6

平均超え。国語の弱点に通ずるが用語の漢字を正確に覚えたい。

【国語】 得点74/平均76.8/偏差値48.9

課題科目。設問根拠の線引き・要約訓練・語彙強化を回す。

- 強み:算数・理科は偏差値56〜58台で安定した加点源。

- 課題:国語は選択肢根拠と記述の「理由述べ」が弱くテコ入れ必須。

- 全体:4科・3科・2科すべて偏差値54前後=上位約30%で安定。

偏差値54前後は「どの位置」か

偏差値50が母集団平均、偏差値54はおおむね上位30%前後。学習の土台は形成済みで、得意科目を伸ばしつつ弱点科目を底上げすれば、志望レンジを一つ上げられるポジションです。

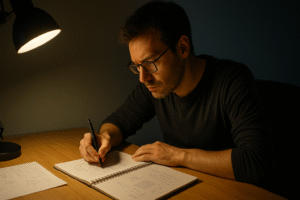

テスト後のエピソード——夜中1時の“パパ解説”

テスト後、長男から「算数で解答を見てもわからなかった問題があるから教えてほしい」と言われました。

該当する設問を聞くと、解答用紙に青い丸をつけたとのこと。見直すと4問あり、うち3問が規則性を導く問題、残る1問は図形。

パッと見ただけでも、5年生後期特有の「抽象度の高い設問構成」だと感じました。長男がつまづかないよう、平易な文章で図を添え、表を使って筋道を示す“パパオリジナル解説”を作成。気づけば夜中の1時になっていました。

正直、子ども以上に頭を使いましたが、テスト後に「わからなかった」と素直に伝えてくれたことが何よりうれしかった。

一方で、問題を深掘りして感じたのは「5年の秋から出題難易度が確実に上がっている」ということ。学力的な成長と同時に、思考の深さが問われるステージに入ってきたと実感しました。

ただ、全体の順位がやや下がったのは事実。これはテスト問題の難化だけでなく、学習の「量」と「質」の両方に改善余地があるというサインだと捉えています。焦らず、淡々と精度を高める。そんな中期的視点を親子で共有しておきたいところです。

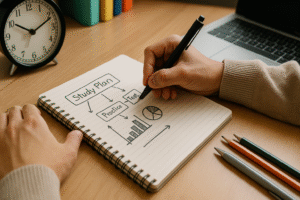

次につなげる学習プラン

- 国語の毎日10分: 要約1本(100〜120字)+語彙5語の運用例づくり。

- 算数の“落とさない技”: 計算は1ミス=−5点意識。途中式と検算の型を固定。

- 理社の横断復習: 地理統計×歴史年表の「関連づけノート」を週2ページ更新。

※新しい教材を増やさず、塾テキストと演習ノートを中心に「回転率」を上げる方針。

父親としての所感——点ではなく「線」で見る

今回は算数・理科が引き上げ、国語が足を引っ張る形。それでも、春からの推移で見ると「不得意の可視化→具体策→小さな改善」という循環が回り始めています。

テストは結果表ではなく、家庭学習の優先順位を整理するダッシュボード。点で一喜一憂せず、線で変化を捉える視点を、親である自分がまず持ち続けます。

まとめ

- 4科・3科・2科すべて偏差値54前後で安定。母集団内の中上位ポジション。

- 算数・理科は加点源。国語の底上げが全体順位を押し上げる最短ルート。

- 新教材を増やさず、塾テキストの回転と「要約・語彙・根拠記述」の型づくりに集中。

次回テストまでに、上の「3つの約束」を確実に回し、国語の失点幅を圧縮——それが当面の目標です。

結果はその後からついてくる。そう信じて、今日も10分の要約から。

コメント