わたしのことや家族のことはこちらの記事もご覧ください

思考力育成テストが始まりました

9月20日、日能研の「思考力育成テスト」を受験しました。通常の育成テストや公開模試とは違い、このテストは日能研独自の理念に基づいた特別な位置づけを持っています。父親である私にとっても、「どんな問題が出るのだろう」「息子はどう受け止めるのだろう」と不安と期待が入り混じった一日でした。

日能研公式が示すテストの位置づけ

- 「合格だけでなく、未来につながる持続可能な学び」を重視。

- 子どもを単に知識で評価するのではなく、「自立した学習者」を育てる機会。

- クラス分けや合否に直結せず、知識の正誤だけで測れない学びのプロセスを評価。

テストというよりも、「子どもの考え方を映し出す鏡」のような存在だと感じました。

今回の結果

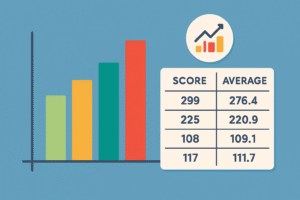

【得点/平均点】

| 区分 | 得点 | 平均点 | メモ |

|---|---|---|---|

| 4科目 | 340 | 336.6 | 総合は平均やや上 |

| 3科(国算理) | 299 | 276.4 | 平均超え |

| 2科(国算) | 225 | 220.9 | 平均超え |

| 国語 | 108 | 109.1 | ほぼ平均 |

| 算数 | 117 | 111.7 | 平均超え |

| 社会 | 41 | 58.5 | 平均を下回る |

| 理科 | 74 | 55.5 | 平均を上回る |

【順位/人数】

| 区分 | 総合順位 | 男女別順位 | 所感 |

|---|---|---|---|

| 4科目 | 1236位 / 2748人 | 712位 / 1472人 | 総合は中位 |

| 3科(国算理) | 797位 / 2955人 | 467位 / 1612人 | 理科が牽引 |

| 2科(国算) | 1273位 / 2976人 | 714位 / 1622人 | 平均的 |

| 国語 | 1457位 / 2976人 | 730位 / 1622人 | 記述表現に課題 |

| 算数 | 1180位 / 2976人 | 734位 / 1622人 | 平均超えで推移 |

| 社会 | 2173位 / 2748人 | 1177位 / 1472人 | 知識整理の不足 |

| 理科 | 243位 / 2955人 | 174位 / 1612人 | 上位。自信の源に |

数字だけを見ると、理科は大きく平均を上回り上位に食い込みました。一方で社会は平均を大きく下回り、得点差が順位の低さに直結。国語と算数は平均点前後で踏みとどまった印象です。

体験からの気づき

テスト後に答案を見返すと、「解答プロセスを最後まで書き切れない」という課題が浮き彫りになりました。思考力型の問題では、正解だけでなく「どう考えたか」を筋道立てて記述することが求められます。途中まで考えは合っていても、書き切れなければ得点に結び付きません。

理科での成功は、普段から興味を持っている分野の知識を「なぜ?」と結びつけられたことが背景にありそうです。一方、社会では「資料の読み取り」や「複数視点で考える」経験不足が響いたと感じます。家庭学習でも「答えを出す」以上に「考えを言葉にする」意識を持ちたいと思います。

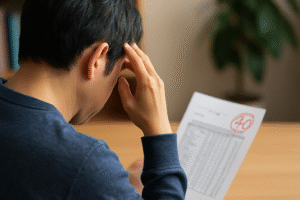

父親としての葛藤

点数表を見ると、どうしても一喜一憂してしまいます。しかし日能研の理念を思い返すと、「伸びる力は点数だけでは測れない」。頭では理解しつつも、現実の数字に心が揺れる――その間で折り合いをつける難しさを改めて感じました。

次につなげる工夫

今回の気づきを次にどう活かすか。家庭でできる工夫を考えてみました。

- ニュースや身近な出来事を一緒に見て、「なぜそうなった?」と因果で話す。

- 答えそのものより「どう考えたか」を聞き出し、言葉にしてもらう。

- 日常会話の中に「別の見方は?」を混ぜ、複数視点で考える練習をする。

まとめ

思考力育成テストは、得点の良し悪しだけでなく「考え方の癖」や「伸ばす方向性」を知るチャンスでした。父親としては点数に引っ張られがちですが、「学び続ける力」に目を向ける良いきっかけになったと感じます。次のテストまでに、まずは「小さな問いかけの習慣」を家庭に取り入れていきたいと思います。結果だけでなく、考える過程を大事にする――そんな学び方を、親子で模索していきます。

閑話休題

社会の設問と解答でどうも納得のいかない1問がありました。

原因と結果の流れを意識して並び替える問題です。

並び替えた上で文章にすると以下の通りです。

1.食生活が豊かになり、食の多様化がすすむ。

2.主食である米の消費量が減る。

3.次の収穫期までに売れない米が増える。

4.米の作付面積を減らす減反政策が行われる。

この問題を4→3→2→1と考えてしまう私。

模範解答では「生活の変化が先にあって、政策はその後」と整理されます。

けれど、私自身は「国策や国際関係が先にあり、その結果として米の消費や食生活が変わった」と感じています。

穿った見方かもしれませんが、父親として子どものテストを眺めながら、こんなことを考えてしまいました。

※本記事の一部内容は日能研公式サイトの情報を参照しています。

日能研公式サイト

コメント