わたしのことや家族のことはこちらの記事もご覧ください

漢字と地理が定着しない悩み、うちだけじゃない

「何度書いても漢字が定着しない」

「テスト前には覚えていた地理の知識が、本番ではすっぽり抜けていた」――。

小学生の学習を見守る保護者の多くが、そんな経験をしているのではないでしょうか。

特に中学受験を視野に入れているご家庭では、5年生の壁を越えるタイミングで「学習量が増えた割に成果が見えづらい」という課題に直面すると言われています。

その中でも、我が家では漢字と地理の定着が目下悩みの種です。

5年生になり、育成テストの漢字の正答率が下がり、社会では地名と産業を関連づけて記憶できていない様子に、「このままで大丈夫なのか」と不安を抱えたまま夏期講習に突入しています。

そんなときにネットを調べ漁っていたところ、出会ったのが「エビングハウスの忘却曲線」でした。

この記事では、「忘却曲線」に基づく効率的な復習法を軸に、漢字や地理といった記憶型科目をどう乗りこなしていくかを、共働き家庭の視点でリアルにお伝えしていきます。

“とにかく書く”から“仕組みで覚える”へ

筆者が中学受験生時代(もう30年以上前の話ですが)、丸暗記の領域である漢字や都道府県名、地名などは「ノートに繰り返し書くこと」が覚える最短ルートと思っていました。

長男にも、以前は“とにかく書くしかない”という方針で進めていました。

しかし、子どもの集中力は続かず、次第に「やらされ感」ばかりが残るように。

ある日、ふと立ち止まってこう問いかけてみました。

「記憶のメカニズムは解明されていないのだろうか」

ここで出会ったのが「エビングハウスの忘却曲線」でした。

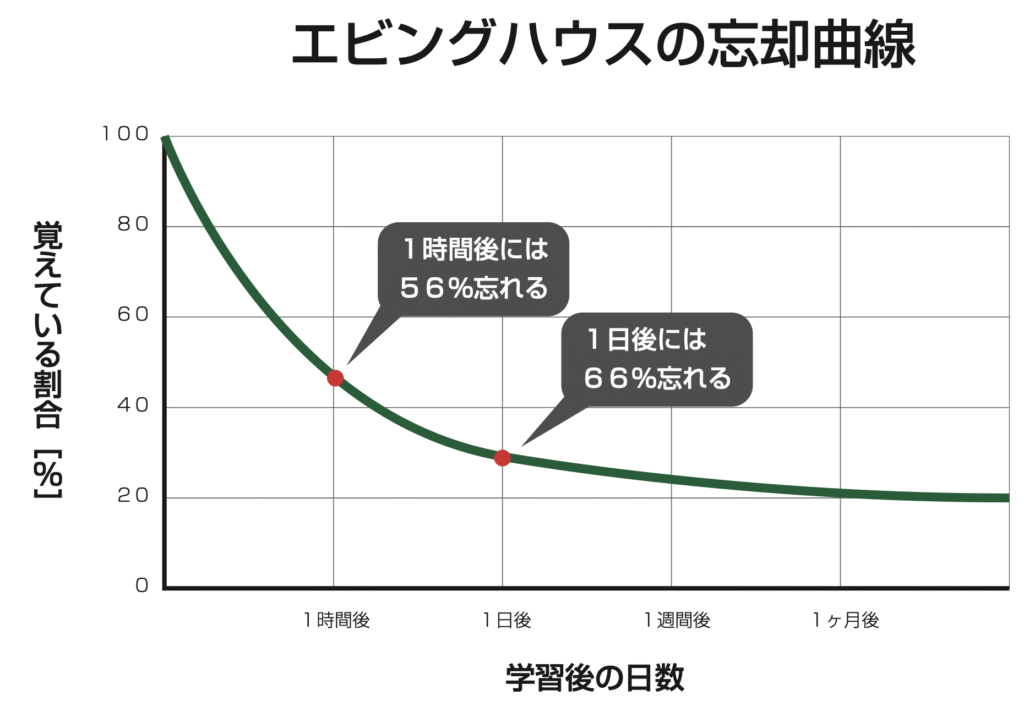

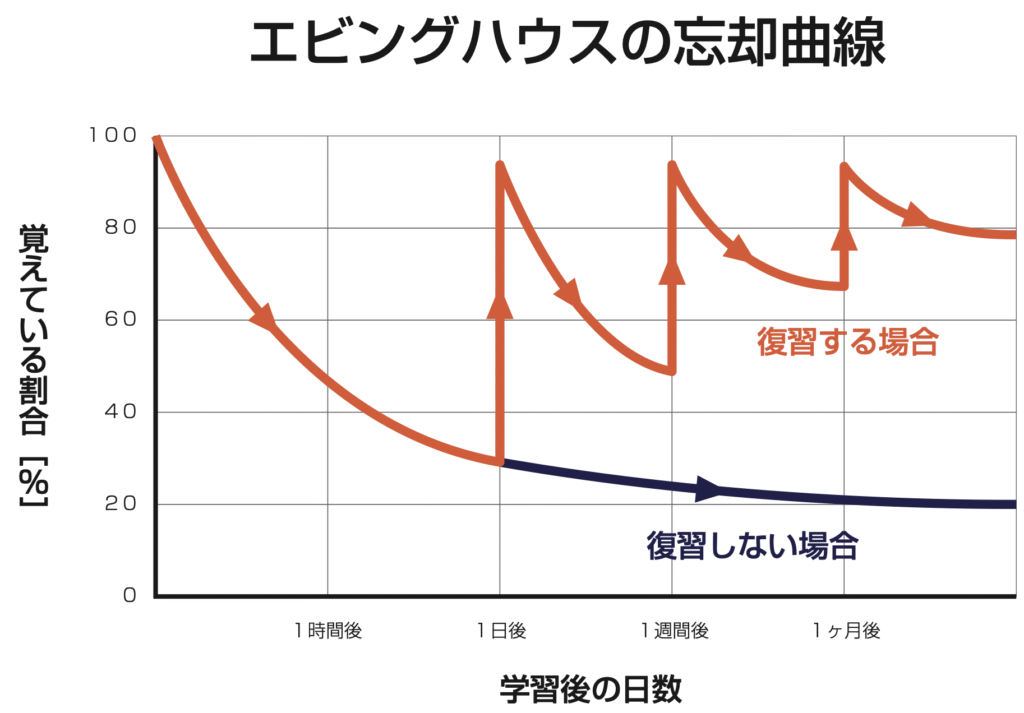

ドイツの心理学者が提唱したこの理論は、「人間は学習した直後から急速に忘れていく」ことを数値で示したものです。

例えば、1時間経つとに56%、1日経つと66%を忘れる――。

このデータを見たとき、

「毎日の学習を“どう始めるか”より、“どう続けるか”の方が大事なのかもしれない」

と考え方が変わりました。

つまり、ただ勉強させるのではなく、「いつ・どれくらい復習するか」の設計こそが記憶定着のカギと仮説を立てました。

忘却曲線を味方にする、1日10分の習慣

忘却曲線を踏まえた効果的な復習タイミングは、以下の通りです。

- 学習から24時間以内に1回目の復習

- 2回目は1週間後

- その後は1ヶ月に1回程度の確認

このサイクルで学習内容を再確認することで、記憶の定着率が回復するとされています。

では、この復習設計をどのように我が家に取り入れていこうか。

今、検討しているのが「1日10分」で完結するような復習方法の導入です。

具体的には、漢字であれば授業中に毎回課されている『漢字テスト』、社会は『基本問題」といった教材を視野に入れています。

短時間でも手を動かして能動的に学べるものを選ぶ予定です。

“1日10分”という時間設定であれば、子どもが疲れていても「これくらいならできそう」と感じられるはず。親としても「続けられる仕組み」が作りやすいと感じています。

まだこれから取り組む段階ではありますが、学習の負担を増やすのではなく、記憶に残る仕組みを家庭内で設計することが、これからの課題解決のカギになると感じています。

“やれる仕組み”を今すぐ家庭に取り入れる

この記事を読んでくださっている方の中には、「うちも復習、ちょっと足りていないかも…」と感じた方もいるかもしれません。私たちもそうでしたし、今も手探りのまま日々を重ねています。

そんな中で気づいたのは、「たくさん覚えるぞ」と意気込むよりも、「忘れる前に、ほんの少し思い出してみる」くらいのほうが、気負わず続けられるということでした。

我が家でも、これから“1日10分の復習時間”をうまく組み込めないかな、と試行錯誤しているところです。教材は身近なもので十分かなと思っています。

漢字や地理のような記憶中心の教科は、少しずつでも続けていくと、きちんと成果が見える瞬間があります。だからこそ、気合いではなく“続けられる形”にすることが、大事な一歩になるんだろうなと感じています。

ちなみに我が家では、復習の予定をTime Treeというアプリに入れるようにしてみました。

塾の授業スケジュールと合わせて、「この日に少し振り返ろうか」なんて声かけがしやすくなって、

少しずつ習慣に近づいてきた気がしています。

記憶って、ちょっとしたタイミングと仕組みで伸ばせるものなんだなと感じています。もしよければ、ご家庭に合った形で“続けやすい仕組み”を取り入れてみるのも、一つのヒントになるかもしれません。

コメント