わたしのことや家族のことはこちらの記事もご覧ください

中学受験が過熱する首都圏。

首都圏模試センターの推定によると、2025年の私立・国立中学受験者数は5万2,300人。少子化の時代にも関わらず、受験率は18.1%と過去2番目の高さです。

塾や教材、模試にかける投資も増え続ける中で、「何を買うべきか」「どこまでやるべきか」という保護者の悩みは尽きません。

この記事は、情報に振り回されることなく自分の子供にあった学習方針を見直すきっかけを綴ります。

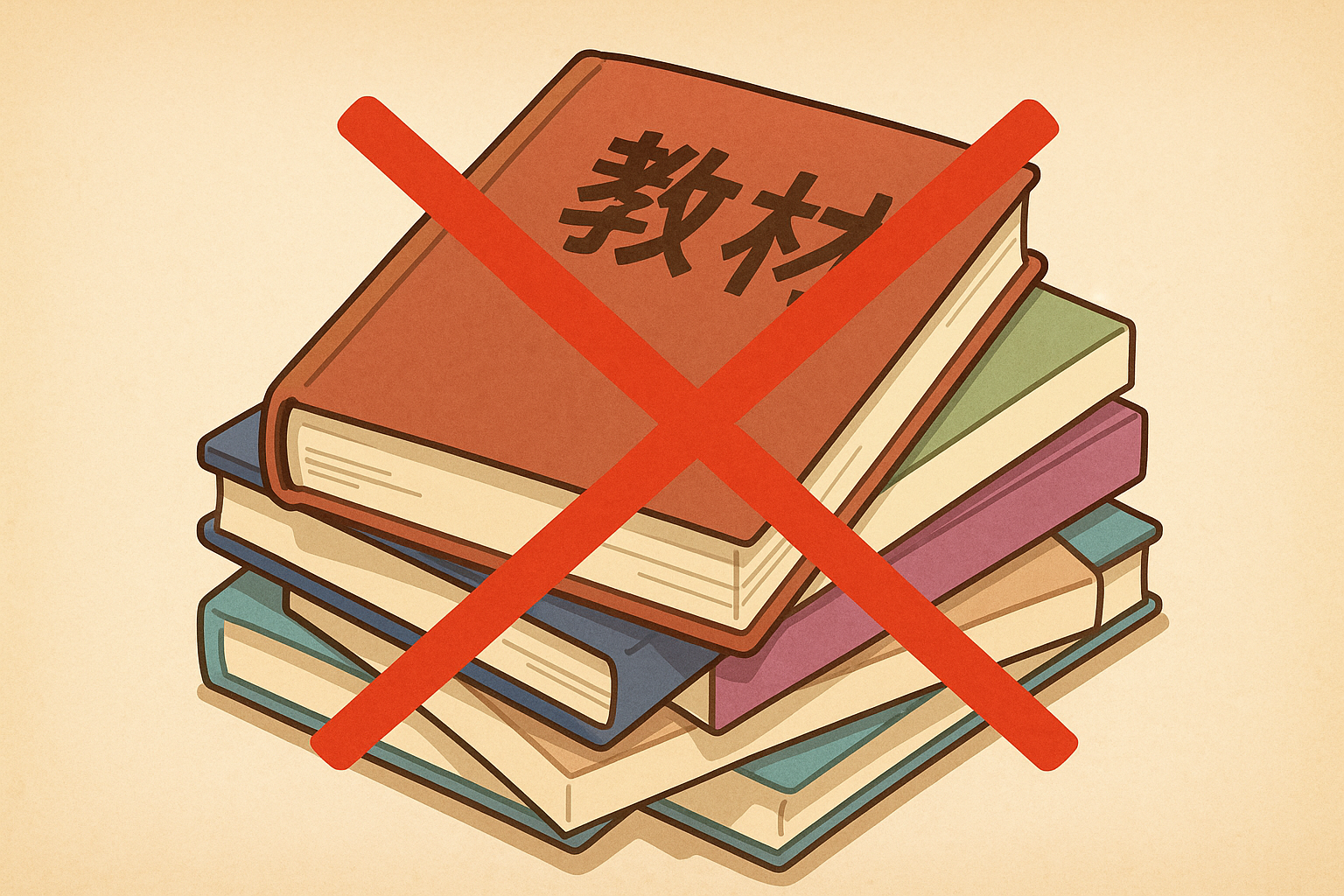

買わなくてよかったもの、第1位は「塾以外の教材」

中学受験を経験した306名の保護者への調査で、25%が「通っている塾以外の教材・問題集を買わなくてよかった」と回答しました。

さらに「子どものレベルに合わない教材」を含めると、実に3割を超える保護者が何らかの形で“教材選びの失敗”を経験しています。

具体的な声を拾うと——

- 市販の教材はまったく使わなかった。

- SNSや知人の勧めで買ったが、解ききれずに積み上がった。

- 難しすぎてやる気を削いだ。

- 塾のカリキュラムだけで手一杯だった。

この傾向は、学年が上がるほど強くなります。

特に5年生以降はテストと宿題のサイクルが加速し、「やり残し」を抱えやすくなるため、教材の“飽和”が起こりやすいのです。

なぜ保護者は教材を買いすぎてしまうのか?

希学園 首都圏校の山崎信之亮学園長は、こう分析しています。

「多くの家庭では、“不安”が教材購入の最大の動機になっています。SNSで『この教材で合格した』という投稿を見たり、他の保護者から勧められると、“うちもやらなきゃ”と感じてしまう。」

確かに、わが家でも似た心理を経験しました。

SNSで“成功体験”を見るたびに、「この教材を取り入れたら伸びるかも」と心が揺れる。

しかし、実際には塾の教材を完走するだけでも相当な負荷があり、追加教材を使いこなす余裕などほとんどありません。

カリキュラムの“見えない設計”を信じる

多くの大手塾は、スパイラル方式でカリキュラムを設計しています。

一度で完璧に覚えることを前提とせず、時間をかけて反復しながら定着させていく構造です。

理科や社会のように分野が多く、差が出やすい科目でも、夏休み頃にはほぼ全分野を網羅します。

つまり、短期的な模試結果に一喜一憂して教材を買い足しても、塾が意図する「長期的な伸び方」から外れてしまうリスクがあるのです。

子どもが混乱し、勉強の“核”がぶれる。

それこそが、最も高くつく“無駄な出費”かもしれません。

無駄を防ぐ3つの視点

① 「塾の教材を完走する」ことに集中する

家庭でできる最大のサポートは、“塾の課題を完了させる環境づくり”です。

終わらせる習慣を定着させることが、結果的に最も確実な実力になります。

② 不安になったら、講師に相談する

教材を買い足す前に、塾の先生に「復習法」や「弱点補強の具体策」を聞くのが近道です。

過去の教材や授業ノートを使った復習だけで十分なケースがほとんどです。

③ 情報の“距離感”を保つ

SNSや掲示板の体験談は参考にはなりますが、他人の合格体験は“他人のストーリー”。

我が子の状況にそのまま当てはめてもうまくいかないことが多いです。

情報を取捨選択する冷静さこそ、親の力量が問われる部分です。

わが家の場合——「使いこなせる量」こそ正解だった

我が家でも、4年生の頃に市販教材を数冊買いました。

しかし結果的に、塾の宿題と模試の復習で手一杯。

買った教材は、数ページしか使わずに終わりました。

今振り返ると、「使いこなせる量を守る」ことが、子どもにとっての安心感につながっていたと感じます。

教材が多いほど安心するのは親。

教材が少ない方が集中できるのは子ども。

このズレを早く認識できるかどうかが、受験期のストレスを左右します。

最後に——“買わない勇気”が子どもを伸ばす

中学受験は、情報と不安が交錯する世界です。

「買うことで安心する」という心理を理解した上で、必要なものを見極める冷静さが求められます。

文部科学省の調査によると、家庭の教育支出は年々増加しています。

塾の教材を信じ、親子で“やり切る”経験を積む。

その積み重ねが、最終的に最もコスパの高い「合格への投資」になるはずです。

そして、時には周囲の情報から距離を置き、「うちはうち」と言える心の余裕を持つこと。

中学受験の勝ち負けは、教材の数ではなく、親子がどれだけ自分たちのリズムを守れたかで決まるのかもしれません。

コメント