この記事はこんな人におすすめ

- 偏差値や合格実績だけで学校選びをしていて、何か物足りなさを感じているご家庭

- 「この子に合った学校って何だろう?」と立ち止まって考え始めた保護者

- 学校説明会で語られる教育理念や学びのスタイルに関心がある方

- 偏差値が届くかどうか以上に、「どんな6年間を過ごすか」に価値を感じたいと考える方

- これからの時代に必要な力(非認知能力、探究力など)を育める環境を探している方

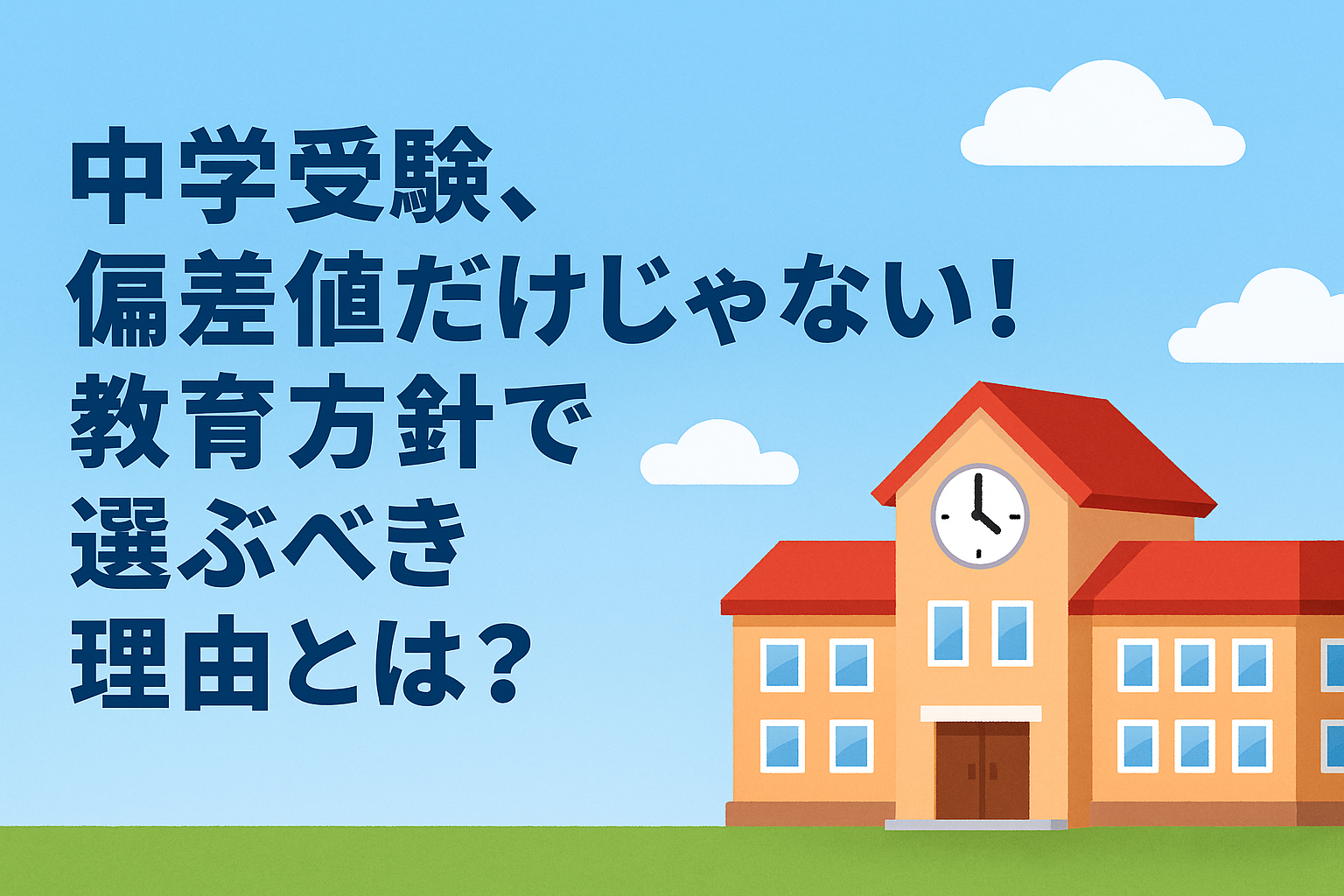

このブログ記事では、偏差値では見えてこない“教育方針”という視点から中学受験を見直すきっかけをお届けします。

「偏差値で選ぶ」学校選びにモヤモヤを感じたことはありませんか?

中学受験を意識し始めると、模試の偏差値や学校の合格実績にばかり目がいってしまいませんか?

我が家もそうでした。「あと何点で届くか」「平均点は?」と、つい数字ばかりを追いかけてしまう日々。でも、ふと立ち止まったとき、こんなモヤモヤがよぎったのです。

「この学校に受かるために頑張るんじゃなくて、この学校に行って何を学ぶのかは子ども任せ?」と。

果たして、自分たちが本当に求めているのは“偏差値の高い学校に入れること”なのか。

それとも、“子どもの未来の土台になるような学びを提供してくれる学校”なのか。

気づいた瞬間から、わが家の学校選びの軸は少しずつ変わり始めました。

偏差値では測れない“教育方針”とは?

学校のHPやパンフレットには必ず教育理念が冒頭の書いてあります。

たとえば:

- 探究心を大切にする

- 自分の言葉で発信できる力を育てる

- 思いやりの心を育む

こうした教育方針は、偏差値の数字では見えてきません。

学校説明会やパンフレットに記された一文から垣間見えることもありますが、実際には授業の組み立て方や先生の関わり方、生徒同士の関係性などに色濃く現れます。

ICT活用や探究型学習、社会課題を扱ったプロジェクト学習なども、教育方針の延長線上にある取り組みです。

教育方針が子どもの成長に与える影響とは

テストの点数では測れない「非認知能力」が注目される今、中高6年間が与える影響は計り知れません。

たとえば:

- 考え抜く力

- 失敗から学ぶ力

- 仲間と協働する力

これらの力は、社会に出てからこそ真価を発揮するものです。

ある学校では、日記や対話を通じて自己理解を深める時間を設けています。

ある学校では、社会課題を題材にしたディスカッションが日常的に行われています。

子どもたちは教室の中だけでなく、人との関わりの中でも多くを学んでいるのです。

教育方針にこだわる学校の具体例

以下の学校は、偏差値にとらわれず明確な教育ビジョンを掲げています:

- かえつ有明中学校:探究型授業を軸に、社会とつながる学びを展開。

https://www.ariake.kaetsu.ac.jp - 三田国際学園中学校:英語・ICT・プレゼン教育の先進校。グローバルな視野を育てる。

https://www.mita-is.ed.jp - 東京都市大学等々力中学校:丁寧な声かけとサポートで、自己肯定感を高める学校づくり。

https://www.tcu-todoroki.ed.jp - 広尾学園中学校:医進・国際・インターナショナルといったコース設計が多様な個性を尊重。

https://www.hiroogakuen.ed.jp

これらの学校では、子どもたち一人ひとりが「自分の強み」に気づけるような環境が整っています。

わが家の視点|偏差値ではなく「どんな6年間を過ごしたいか」

ある学校説明会で先生が語った言葉が、私たち家族にとって大きな転機となりました。

「どこに受かるかではなく、どこでどんな時間を過ごしたいかを考えてください。」

これをきっかけに、「どんな制服を着て通学するか」「どんな行事があるか」「先生はどんな人か」など、学校生活そのものをイメージするようになりました。

今からできる!教育方針を知る3つのアプローチ

教育方針を知るために、以下のアプローチを検討しています:

- 学校説明会に参加する:現場の先生や生徒の様子がよくわかる

- 在校生や卒業生の体験談を探す:SNSやブログも参考になります

- 学校の発信情報を読み込む:ホームページ・パンフレット・教育理念を要チェック

偏差値に縛られず、長男に合った学校を探していこうと思っています

中学受験を考えるうえで、偏差値以外の価値観を持つことは決して甘えではないと考えています。

それは、子ども自身の「幸せのかたち」を一緒に探していくという、親としての覚悟の表れでもあります。

教育方針に共感できる学校を選ぶことで、親子ともに迷いが少なくなり、受験勉強そのものも前向きなものに変わっていくのではないでしょうか。

ゴールは合格ではなく、「自分らしく学び、成長できる場所に出会うこと」だからです。

また、受験というプロセスを通じて、子どもが「努力は報われる」という感覚を持つこと、親自身が「この子にはこんな一面もあるんだ」と新しい発見をすることもあります。

だからこそ、今の段階でできることは、一緒に学校を見て、一緒に考えて、一緒に決めていくこと。

それが何よりも大切だと感じています。

コメント