中学受験までの残り期間を意識し始めた小5の夏、理社の扱いに迷う

「理科と社会って、6年生からでもなんとかなるって聞いたけど本当?」

中学受験の情報を調べていると、そんな声をよく耳にします。

算数や国語に比べて後回しにされがちな理社ですが、夏期講習を迎えた今、注力すべきかどうか悩んでいるご家庭も多いのではないでしょうか。

この記事では、2025年7月28日に実施された日能研の夏期講習特別テストの結果をもとに、

「理科と社会に本当に注力すべきなのか?」という問いに、伴走者としての視点から迫ってみます。

理社は本当に「後回しでいい科目」なのか?

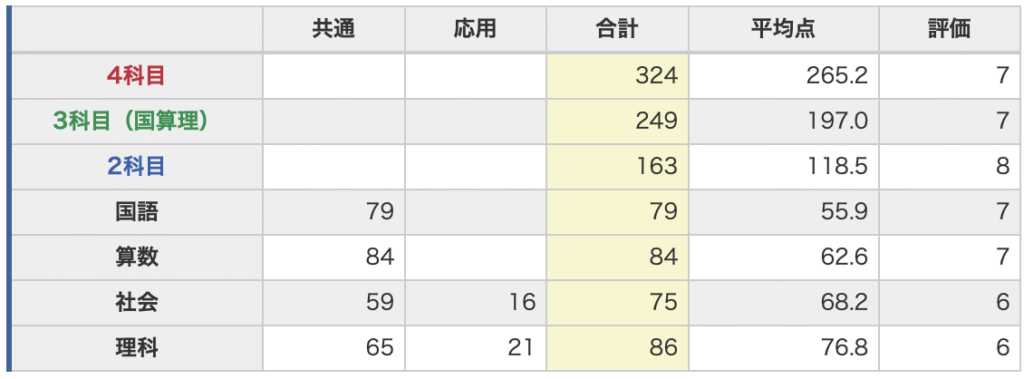

今回の結果(基本集計)はこんな感じでした。

国語:得点 79点 / 平均 55.9点 / 評価 7

算数:得点 84点 / 平均 62.6点 / 評価 7

社会:得点 75点 / 平均 68.2点 / 評価 6

理科:得点 86点 / 平均 76.8点 / 評価 6

社会と理科は平均点を上回ったものの、まだまだ暗記の精度や定着力には課題を感じました。

筆者が中学受験をしていた時から「理社は覚えれば得点できる」と言われていました。

たしかに、理社は暗記科目と言われがちですが、特に今の中学受験においては「記述力」「因果関係の理解」「資料の読み取り力」など、思考系の力が求められます。

さらに、5年夏以降に学ぶ単元は、4年や5年前半と比較して内容が濃く、ボリュームも格段に増える印象です。

理科では電流、気象、人体などの応用単元が登場し、社会では日本の歴史や産業構造といった、理解に時間のかかる分野が本格化していきます。

これらを後回しにしてしまうと、6年のカリキュラムに余裕がなくなり、焦りと負担が倍増してしまうリスクがあります。

テスト結果をふまえた学習方針

我が家の方針

今回のテスト結果を見て、我が家では次のような学習方針を立てました。

- 理科:

・「なぜそうなるか」を説明させる習慣をつける

・身の回りの現象(雲の発生、音の伝わり方など)を体感と結びつける

・夏期講習のテキストは、知識のつながりを意識して復習する - 社会:

・資料集や地図帳を活用して、視覚的理解を重視

・「なぜその地域に産業が発展したのか」を地理環境と絡めて学ぶ

・ニュースを見ている時に地名が出てきたら地図帳で調べる

夏休みで親子の時間がとりやすいですし、子どもの記憶が長期的に定着しやすく、また学習に前向きな姿勢につながってくれればいいなと思っています。

他家庭からの示唆

日能研の「親と子の栄冠ドラマ」には小6の10月から社会と理科に取り組んだ事例が紹介されていました。

【偏差値40からの合格】

https://www.nichinoken.co.jp/contents/eikanDrama/app/view/hp/EikanDramaDetailView.php?no=e4159

この夏の理社対策が、実は6年生になってからの得点力を左右する鍵となる——それは一部の上位校合格者の家庭にも共通する傾向です。SNSやブログを通じて調べた限りでも、小5夏に理社に本腰を入れた家庭ほど、6年時の過去問演習や応用学習にスムーズに移行できていた印象があります。

今日からできる理社学習の第一歩

まずは、子どもの苦手分野を把握するところから始めようと思います。

こういう時に日能研の「分野別正答率」は助かります。

息子の苦手分野は、

社会:「資源」「貿易」

理科:「いろいろな植物の栽培」「星の運動」「溶解度と濃度」と統一性はないようです。。。

理社は家族旅行や日常生活と結びつけることで、自然と知識が定着することがあります。例えば、北海道旅行に行くなら地形や気候について調べたり、地域産業を学んだり。こうした学びは記憶に残りやすく、学習に対する前向きな気持ちを育てます。

理社は「やれば伸びる」とよく言われますが、実際には「正しい方法で継続すれば伸びる」が正解です。やみくもに問題集をこなすより、何を覚えるべきか、どこが理解できていないのかを、夏のうちに把握しておくことがカギになると考えています。

塾に頼るだけでなく、家庭での学習が効果的に進めば、子どもの自己効力感も高まります。特に、親が「一緒に考える」「一緒に調べる」というスタンスで関わると、子どもは安心感を持って勉強に向き合えます。

コメント