わたしのことや家族のことはこちらの記事もご覧ください

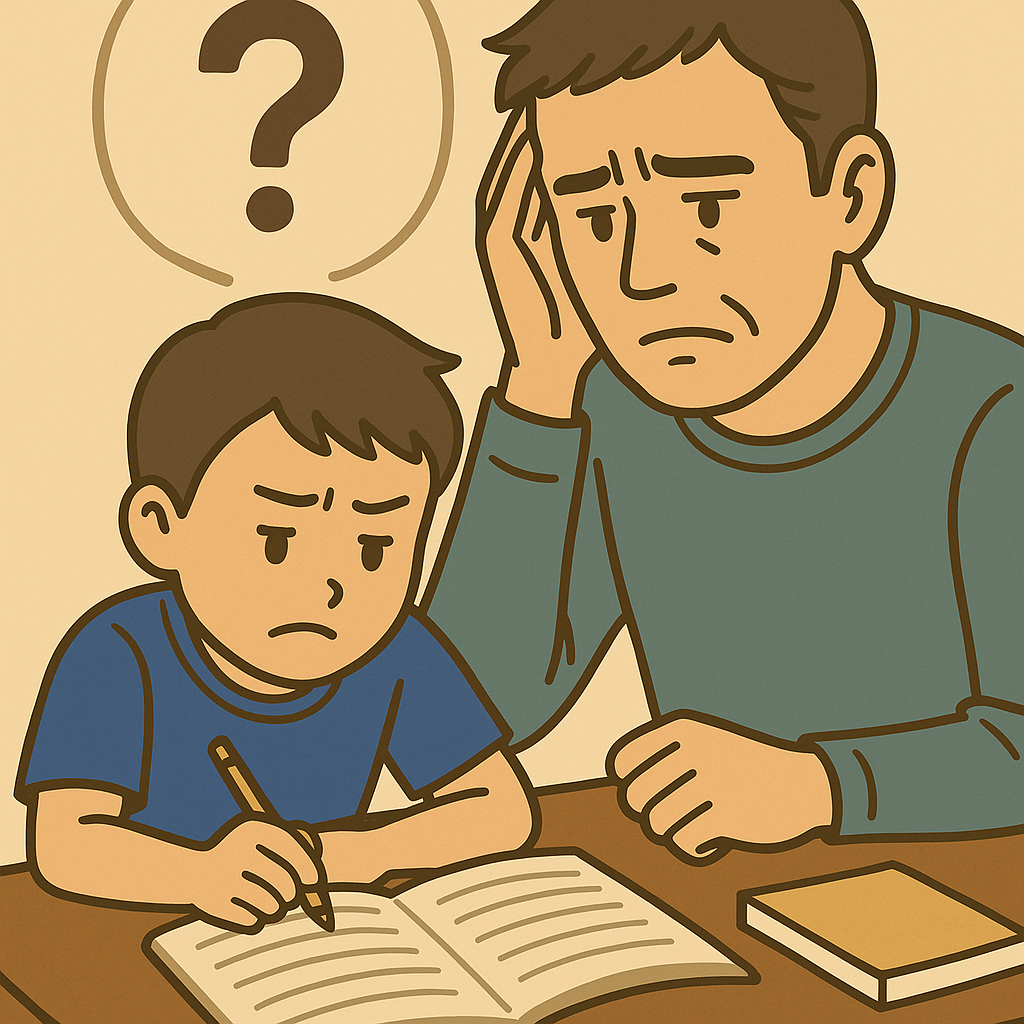

「国語が苦手」という現実に直面する日々

「算数や理科はそこそこ点が取れるのに、国語だけが平均点を割ってしまう」。

そんな成績表を目の当たりにしたとき、私は父親として小さな衝撃を受けました。

共働き家庭であるわが家は、妻が在宅勤務が難しいため受験勉強を見るのは主に私の役割です。

しかし自分自身も中学受験経験者ながら、国語は不得意科目。

親として何をどうサポートすべきか、正直なところ迷いの連続です。

国語は「センス」と片付けられがちですが、それでは何も始まりません。

父親がどのように悩み、試しているのか。この記事は、その試行錯誤の記録です。

気づかされた「読み飛ばし」の癖

最初に気づいたのは、息子が文章を丁寧に読まず、答えを急いでしまう癖でした。

設問の指示を十分に理解しないまま選択肢を選ぶ。

本文を「なんとなく」把握しているだけだから、記述問題では根拠が薄く、減点される。

そこで始めたのが「一文ごとに立ち止まって確認する」練習です。

例えば物語文なら「この人物は今どんな気持ちかな?」と声をかける。

説明文なら「筆者が一番言いたいことはどこにある?」と一緒に探す。

読み飛ばしを防ぎ、本文と向き合う姿勢を作ることを意識しました。

父親ならではの関わり方

ここで悩ましかったのは、父親としてどこまで口を出すべきかという距離感です。

つい「どうしてできないんだ」と言いたくなる瞬間もあります。

でも、仕事で疲れて帰宅する中で叱責ばかりになれば、家庭学習そのものが嫌になってしまう。

私が意識したのは「問いかける」スタンスでした。

「この答えを選んだのはなぜ?」

「もし違う選択肢にするならどれ?」

子どもが自分の考えを言葉にすることで、理解が浅い部分が見えてきます。

父親だからこそできる“聞き役”としての関わり方に気づいた瞬間でした。

共働き家庭ならではの工夫

わが家は夜の時間が勝負です。

夕食後から就寝までの限られた数時間に、学校の宿題と塾の課題をこなさなければなりません。

そこで取り入れたのが「短時間集中の読解トレーニング」。

新聞のコラムや子ども向けのニュース記事を印刷し、5分で要約させる。

最初は「全然わからない」と言っていた息子も、続けるうちに「大事な部分を拾う」感覚をつかみ始めました。

忙しい家庭でも取り組める現実的な方法として、今も習慣化しています。

成果が出始めた瞬間

数か月後の模試で、息子の国語の偏差値が初めて上向きました。

劇的な伸びではなくても、「やれば変わるんだ」という自信につながったのです。

そのとき彼が口にした「前より本文がわかる気がする」という言葉は、私にとっても大きな励みになりました。

成績表の数字よりも、子ども自身の実感が変化すること。

これこそ、家庭でできるサポートの一番の成果だと感じました。

完璧よりも積み重ね:問いかけが国語力を育てる

「国語が苦手」は、決して珍しいことではありません。

特に共働き世帯では、限られた時間でどこまで関われるかが悩みの種になります。

完璧に教える必要はありません。

一緒に文章を読み、問いかけ、子どもが考えるきっかけを作る。

その積み重ねが、確実に子どもの力を伸ばしていきます。

今日からできる小さな一歩

この記事を読んでくださった方におすすめしたいのは、まず「5分要約」を試してみることです。

特別な教材はいりません。新聞記事や学校から配られるプリントで十分です。

要点をつかむ習慣は、すべての教科に波及効果を生みます。

父親としての関わり方に迷う時間は、決して無駄ではありません。

子どもと共に悩み、考え、少しずつ歩んでいく過程そのものが、家庭にしかない学びの場になるのです。

おわりに

この記事は、国語が苦手な小5の息子と父親の、等身大の記録です。

もし同じように悩む方がいたら、「同じ道を歩んでいる仲間がいる」と思ってもらえたら嬉しいです。

受験までの道のりは長く、不安も尽きません。

それでも親子で積み重ねた試行錯誤は、きっと将来の自信につながると信じています。

コメント