わたしのことや家族のことはこちらの記事もご覧ください

急がない結論、急ぐのは観察

今日も算数からやってる。。。

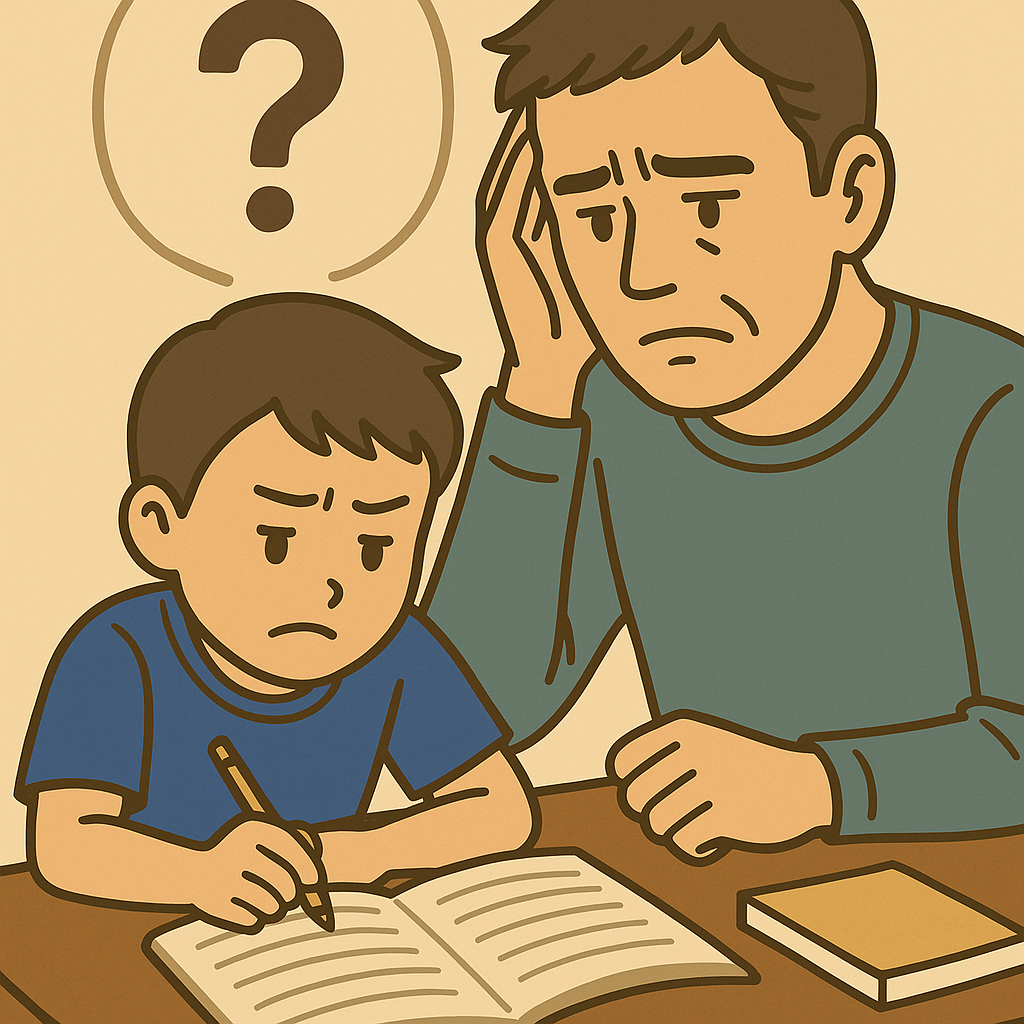

夏休み中は勉強する分量や科目配分は長男に任せたものの、最初に解き始めるのはいつも算数。

一方、国語や社会になると、筆が動き出すまでが長い。

私自身が受験で全落ちした経験があるため、子に無理を強いたくはありません。

けれど「なぜ算数だけは自走するのか?」という問いが頭から離れません。

正解は急がず、差が生まれる瞬間を観察して次回の仮説づくりに繋げます。

この記事でわかること

- 悩みを崩さずに言語化する視点

- 観察の枠組み(何を見れば“差”が見えるか)

- 自宅で検証できる問いの雛形(次回に活用)

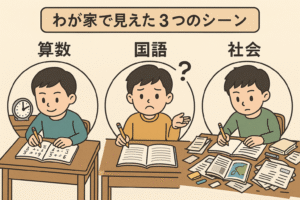

わが家で見えた3つのシーン

シーンA:算数は即スタート

テキストを開くと、座ってから30秒で鉛筆が動き始めます。丸つけまで自分で終える日もあります。

シーンB:国語は入口でつまずく

読解問題では冒頭の一文で止まります。「どこから始めればいい?」と尋ねられ、鉛筆が動くまで3分かかります。

シーンC:社会は準備で止まる

地図やプリントを探して机が散らかり、開始までの段取りが多くなります。最初の一筆まで2分以上かかる日もあります。

各ご家庭でも同じようなことはありますか?

- 座ってから鉛筆が動くまで、各教科で何秒か。

- 最初に目が止まる場所はどこか(文/図/設問)。

- 子が「ここまで」と終わりの合図を自分で言えているか。

- 親の声かけは事実ベースか(評価や助言に寄りすぎていないか)。

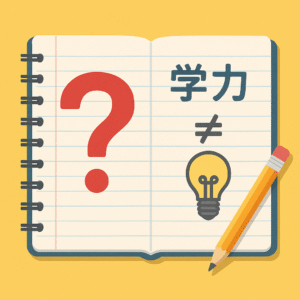

気づきの入口:差を生むのは学力だけではない

算数は正誤の判定が速く、小さな達成が積み重なります。

国語や社会は「読む→保持→書く」の負荷が重く、終了基準も曖昧。

入口の摩擦が大きいほど、着手までの時間が延びます。

原因は学力そのものよりも「即時の達成感」「入口の摩擦」「終了基準の曖昧さ」にある可能性があります。

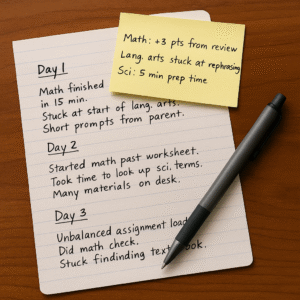

観察ログ:3日分の断片と親の3行メモ

「算数以外から勉強始めたら?」と言いたくなる気持ちを抑えて、直近3日間の勉強姿勢を観察してみたところこんな気づきがありました。

日次ログ(3日分)

- Day1:算数は15分で区切り良く終わった。国語は冒頭で止まり、見出しをなぞるだけ。

- Day2:算数はプリントを進めた。社会は地図帳を探すのに時間がかかり、開始が遅れた。

- Day3:算数は丸つけまで自分で行った。社会は資料が散らかり、手が止まった。

親の3行メモ(事実→気づき→次の一手)

| 事実 | 気づき | 次の一手 | |

| 算数 | テキストとノートで勉強が進む | 手が止まる問題はとっかかりが見つからない | 設問を読んでわかることから式か図にまずは書いてみる |

| 国語 | 文章を読んでいる間に飽きる | 文章中の言葉がわからなくて嫌になる | 国語辞典で調べることから始める |

| 社会 | 地図帳探しで3分かかる | 机上が散乱 | 教材をトレイに集約 |

観察のコツ(ご参考まで)

- 座ってから鉛筆が動くまで(秒):算数30/国語180/社会120

- 最初に止まる場所:算数=設問/国語=本文/社会=用語・資料

- 終了の合図:算数=丸/国語=本文線引き/社会=用語カード1枚

- 親の事実メモ1行:その日の現象だけを短く記録

数値はわが家の一例です。

誤解を外す:先に整える3つの見方

- 「国語が苦手だから遅い」:苦手以前に入口の摩擦が大きいと誰でも遅れます。

- 「声かけが下手だから進まない」:声より紙。1行メモがあれば言葉は短くて済みます。

- 「根性が足りない」:根性より仕組み。観察で“当たり”を見つけ、少し増やすだけで十分。

観察を続ける3つのコツ

- 評価語を入れない——「すごい」「だめ」は書かず、現象だけを短く残す。

- 単位を揃える——同じ15分、同じ時間帯で比べる。

- 物証を残す——写真や付箋、チェックマークなどを残して後から見返せる形に。

今日からできる3つの観察アクション(合計5分)

- 「座ってから鉛筆が動くまで」を各教科で測ってメモする。

- 「最初に目が止まる場所」を記録する(文/図/設問)。

- 「終わりの合図」を子が自分の言葉で言えたかだけチェックする。

完璧は不要です。ゼロの日でも付箋1枚で翌日に橋をかけられます。

(参考)作業興奮

作業興奮とは「やる気が出たから始める」のではなく、「始めることで脳が活性化しやる気が生まれる」ことと言われています。諸説あるようですが、まずは子どもが机に向かってテキストを開いたことを褒めるところから苦手科目の勉強量が増えていくのでは・・・と思っています。

【出典】https://studyhacker.net/study-motivation

【東大教授「やる気を出す方法を考えるのはムダ」――結局 “とりあえず動けば” 勉強は進んでいく。】study hacker より引用。最終更新日 2024-06-05 公開日 2019−05−07

コメント