「自由」と「競争」、我が子にはどちらが合うのだろう?

以前、日能研の保護者面談時にクラス担任の先生に

『小5の夏期講習が終わる頃までに志望校はざっくり決めておいてくださいね』

と言われました。

それ以来、色々と情報を集めてはいるものの、

「この子には、どんな環境がいちばん伸びるんだろう?」

という問いに答えを出せないまま、小5の夏期講習が始まりました。

偏差値や大学合格実績といった“見えやすい指標”は気になります。

もちろん、それらは重要な判断材料です。

でも、子どもの“性格”と“環境”の相性こそが、6年間という思春期の学校生活を左右するカギになると思っているのですが、皆さんはどのようにお考えでしょうか。

近年注目されているのが、テストでは測れない「非認知能力」──たとえば、

- 協調性

- 自己肯定感

- 計画性

- ストレス耐性

- リーダーシップ

こうした力を、どんな学校環境で・どんな育ち方で伸ばすのか。

これは進学先を考えるうえで、これまで以上に大切な視点になってきています。

この記事では、受験を前提としない「大学附属校」と、難関大学合格を目指す「非附属の進学校」とで、教育環境がどう違い、どんな子どもに向いているのかをリアルに比較しながら、「わが子に合う志望校の選び方」を一緒に考えていきます。

【ざっくり比較1】カリキュラムと日常の過ごし方の違い

| 項目 | 大学附属校 | 非附属の進学校 |

|---|---|---|

| 大学受験の有無 | 原則不要(内部進学) | 必須(外部受験) |

| 授業の進度と活動 | ゆるやか。探究学習・部活・行事など多彩な活動が可能 | 授業進度は速く、課題量も多く受験特化 |

| 校風・雰囲気 | 自主性重視・のびのび | 成績/順位による緊張のある競争環境 |

| 育ちやすい力(非認知能力) | 協調性、自己肯定感、創造性、リーダーシップなど | 自己管理力、計画性、粘り強さ、精神的回復力など |

附属校は「自分で考え、自分で動く」主体的な学びが豊富。失敗してもやり直せる安心感が内発的意欲の土台になります。一方、進学校は「成果を出す力」が磨かれますが、メンタル面のケアとの両立が鍵です。

【ざっくり比較2】育ちやすい非認知能力の違い

附属校は「自分で考え、自分で動く」主体的な学びが豊富。失敗してもやり直せる安心感が内発的意欲の土台になります。

例えば、明治大学付属世田谷中学校は外部評価ツールを導入し、生徒の非認知能力(協調性、主体性、達成力など)を可視化・数値化することで、より実証的な育成支援を行っています。

https://meijisetagaya.nihongakuen.ed.jp/education/senior-education/

一方、進学校は「成果を出す力」が磨かれますが、メンタル面のケアとの両立が鍵です。

例えば海城中学校では2018年からはJAXA(宇宙航空開発機構)と共同で宇宙飛行士の訓練手法を活用した非認知スキル診断プログラムの開発・実証にも参加しており、先端的な非認知能力育成を進めています。

筆者は学生時代に部活で海城中学にお邪魔したことがありますが、定期テストの順位と得点をフルネームと共に1位から最下位まで掲示していた記憶が今でも強烈に残っています。

(今も行っているかは分かりませんが)

https://www.kaijo.ed.jp/news/24660

「自由」な環境が合う子も、「競争」が燃える子もいます。志望校選びは数字ではなく、「その環境で子どもがどのように育つか」を軸にしたいものです。

- 見学会や説明会で子どもの目が輝く瞬間

- 生徒の表情や先生の姿勢から感じ取れる「校風」

- 自宅で親子で話し合える「対話時間」の確保

そのプロセスこそが、“受験以上の価値ある選択”になるはずです。

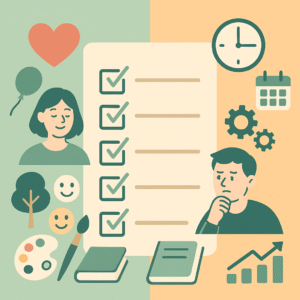

比較まとめ:志望校選びのためのチェックリスト

【A:大学附属校に向いている傾向】

- 自分のペースを大切にする子だと思う

- 興味を持ったことをとことん深めるタイプだ

- まだ将来やりたいことが決まっていない

- 成績や順位のプレッシャーを強く感じやすい

- 自由な校風でのびのび育ってほしいと感じる

【B:非附属の進学校に向いている傾向】

- 明確な目標に向けて努力することができる

- 計画を立てて勉強を進めるのが得意な方だ

- 競争があるとモチベーションが上がるタイプだ

- 学力を高めて進学先の幅を広げたい

- 難関大学への進学を視野に入れている

🔍 判定の目安

Aが多い:大学附属校の自由で多様な環境が合う可能性大

Bが多い:非附属進学校の挑戦的な環境で力を発揮しやすい

A・Bが半々:見学会・説明会で「肌感覚」での相性を確かめましょう

日能研公式サイト

コメント